Iranische Architektur und Kultur- Teil 10

Der bekannte iranische Wissenschaftler Mohammad Karim Pirnia hat wichtige Forschungen zur iranischen Architektur betrieben. Er gliedert die iranische Architekturgeschichte nach sechs Baustilen und bezeichnet den Isfahaner Baustil als den jüngsten von ihnen.

Der Isfahaner Baustil war vom 16. bis 19. Jahrhundert weit verbreitet. Im Gegensatz zu seinem Namen war nicht Isfahan sondern Azarbeidschan der Ausgangspunkt. Doch in Isfahan wurden später die besten Beispiele für diesen Baustil erbaut.

Im zentraliranischen Isfahan herrschten von 1502 bis 1736 die Saffawiden. Aber sie waren azarischer Herkunft. Ihr Vorfahre war Scheych Safiddin Ardebeli , der im Nordwesten Irans in Azarbeidschan lebte. Scheych Safiddin Ardebili war ein großer Mystiker und hatte viele Anhänger und Schüler. Der Begründer der Saffawidendynastie Schah Ismael war ein Enkelkind des Scheych Saffedin. Er eroberte mehrere Gebiete und begann zu regieren. Unter Schah Ismael wurde die schiitische Glaubenslehre, die viele Anhänger im Iran hatte, zur Staatsreligion Irans erklärt.

Die Saffawiden gründeten nicht nur eine Nationalregierung sondern verbreiteten auch die schiitische Religion, förderten das Handwerk im Inland und die Kunst, bauten die Handelswege aus und ließen viele Bauwerke errichten. In dieser Zeit begann ein wichtiger Wandel im Iran und dieser kam am meisten in Isfahan zur Geltung. Es entstanden große Bauwerke, Plätze, Brücken und Trauerhallen unter den Saffawiden, die Isfahan zu ihrer Hauptstadt gewählt hatten. Isfahan wurde zu einer Musterstadt im Iran und im Orient.

Wladimir Minorsky, russischer Orientalist, betrachtet die Saffawiden als die Vertreter der zweiten Welle von Turkmenen, welche hinsichtlich der Rasse und der sozialen Organisation iranische Tendenzen aufwiesen. Die Saffawiden waren in Wahrheit Teil der türkischen Kulturtradition, die in allen Bereichen unter den Einfluss des iranischen Geistes gerieten.

Der wichtigste Kunstzweig im Iran zur Zeit der Saffawiden war die religiöse Architektur. Sie wurde von den Architekturregeln der Vorgeschichte beeinflusst. In dem Isfahaner Stil taucht daher wieder das Modell des zentralen Innenhofs mit 4 Vorterrassen an den Seiten auf. Die Gebäuden wurden großräumig gebaut und machten den Weg für viele Neuerungen frei. Architektonische Elemente wurden symmetrisch wiederholt. Zum Beispiel die spitz zulaufenden Torbögen. Ausgefüllte und leere Räume fügten sich im Wechsel miteinander harmonisch zusammen und sorgten für Ausgewogenheit. Zwischenräume waren zum Beispiel Gärten , Wasserbecken oder flache Innenhöfe die von mehreren Bauten umgeben waren. Nach diesem Muster wurden auch Grabstätten und Paläste angelegt.

Der Isfahaner Stil erlaubte wegen seiner Großflächigkeit wie gesagt die Erprobung von neuen architektonischen Räumen. Beeindruckend ist die Nutzung des natürlichen Lichtes. Ein anschauliches Beispiel sehen wir an der Bauweise der Isfahaner Scheych-Lotfollal-Moschee. Der Eingangsflur dieser Moschee mit seiner niedrigen Decke führt in den weiträumigen Gebetsraum hinein, über dem sich eine große Kuppel wölbt. Es ist einer der größten Gebetsräume mit Kuppelgewölbe im Iran. Diese Kuppel lässt das Sonnenlicht durch ein Netz von trapezförmigen Luken einfallen und verteilt es über den ganzen Gebetssaal. Arthur Pope, der bekannte Orientalist preist dieses Kuppelgewölbe als Widerspiegelung des nächtlichen Himmels.

Typisch für den Isfahaner Stil ist die Einfachheit des Entwurfes und die Nutzung von schlichten geometrischen Formen und gebrochenen Linien. Der Azarische Stil hatte unterdessen sehr komplizierte geometrische Entwürfe zugrunde gelegt. Kennzeichnend für den Isfahaner Stil sind die innen hohlen Kuppeln und die Verwendung von siebenfarbigen Kacheln. Vor allen Dingen wurde auch darauf Wert gelegt, nur das beste Baumaterial zu verwenden. Weiße Kacheln wurden in sieben Farben bemalt und dann im Brennofen glasiert. Entsprechend des Gesamtentwurfes wurden sie dann auf der Wand oder der Kuppel nebeneinander befestigt. Manchmal wurden auch Holzplatten verwendet wie wir in der Djulfa-Kathedrale in Isfahan sehen. In diesem Gebäude wurden kleine Holzscheiben wie Fischschuppen nebeneinander an den Deckenrändern angeordnet.

Die Hauptfarbe der Kacheln war meistens Ultramarin in mehreren Tönen von dunkel bis hellblau. Das Ultramarin lieferte der Lasurstein aus der Nähe von Kaschan. Das Bergwerk in Ladscheward bei Kaschan, wo dieses Gestein gewonnen wurde, hielt jedoch einem Erdbeben nicht stand und deshalb ging die Verwendung von Ultramarin bei den Kacheln immer mehr zurück. Charakteristisch für den Isfahaner Stil sind auch kleine Fensterluken über den Zimmereingängen und manchmal zu beiden Seiten, die dem Einlass von frischer Luft und dem Lichteinfall dienten. Ihr Rahmen bestand aus Gips, Ton oder Holz. In kühleren Gegenden wurden kleine bemalte Glasteilen eingesetzt.

Ein schönes Beispiel für diese Fensterchen sehen wir in dem Tschini-Chaneh von Ardebil und in der Djolfa- und der Vanak-Kirche in Isfahan. Dort sind auf buntem Glas schöne Malereien mit Fisch- und Blumen- und Vogelmotiven zu sehen.

Häufig begegnen wir bei der Isfahaner Architektur auch den sogenannten Orosi-Fenstern. Es sind Gitterfenster die nicht in einer Angel hängen, sondern zum Öffnen nach oben geschoben werden. Ihr Gitter wurde meist aus Holz angefertigt. Schöne Beispiele dafür finden wir in Häusern in Isfahan, Kaschan und Yazd.

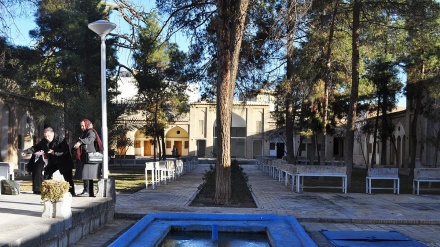

Im Zusammenhang mit der Isfahaner Bauweise sind auch der Bau von Gärten- und Gebäudeanlagen zu nennen. Die Großgärten ähnelten denen im Norden Irans und am Kaspischen Meer . Die Gebäude wurden in der Gartenmitte angelegt und ihre Dächer mit Tonplatten abgedeckt. Das Hauptgebäude wurde von Säulengängen oder –terrassen umsäumt. Ein typisches Beispiel für diese Gartenanlage nach Isfahaner Stil sind die Gärten von Tschehelsetun und Hascht Behescht in Isfahan.

Auch in Städten wie Tabass und Behschahr und Mahan wurden Gartenanlagen in diesem Stil gebaut. Um diese Städte vor Angreifern zu sichern, ordneten die Saffawidenkönige den Bau von festen staatlichen Bauten an. Garten- und Gebäudeanlagen in Städten wie Behschahr im Norden des Irans dienten im Herbst und im Winter den Saffawidenherrscher als Wohnsitz.

In späteren Programmen werden wir noch mehr über den Bau von Gebäude- und Gartenanlagen im Iran sprechen.