Iranisches Kunsthandwerk (41 - Zillu und Sadschaadeh)

Heute wollen wir zwei weitere Kunsthandwerke aus der iranischen Teppichwelt vorstellen und zwar Zillubaafi und Sadschaadeh-Baafi.

Zillu ist ein weiteres schönes Gewebe. Es wird in den geschichtlichen Quellen nicht konkret auf das Zillu-Weben hingewiesen bis auf Berichte über den Bau von Moscheen und die Beschreibung des Bodenbelages. Dort kommt die Bezeichnung Zillu vor. Einige sind der Überzeugung, dass dieses Handwerk sich aus dem Mattenflechten (Hassir-Baafi) entwickelt hat.

Die Anfertigung von Zillus ist besonders in der zentraliranischen Provinz Yazd von Bedeutung, vor allem in der Wüstenstadt Meybod. In Meybod wurden schon in der vorislamischen Zeit Zillus angefertigt und manche sind sogar der Überzeugung dass das Handwerk Zillu-Baafi aus dieser Stadt stammt.

Der Zillu wird auch „Teppich der Kawir“ genannt. Er ist einfach gestaltet und hält lange. In Meybod und den Dörfern und kleineren Städten in der Umgebung gibt es heute noch Werkstätten, in denen Zillu gewebt wird.

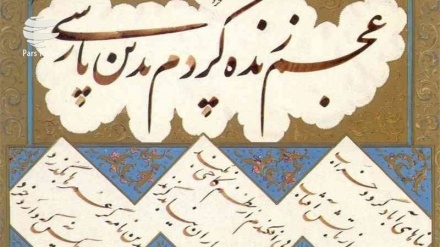

Der kostbarste Zillu von Meybod stammt aus dem 18. Jahrhundert nach Christus. Auf ihm sind 24 Gebetsteppiche abgebildet und am Rande stehen der Name des Spenders und das Spenderjahr, nämlich 1188 nach der Hidschra und dem Mondkalender, d.h. 1774 nach Christus. Ein weiterer alter aber ausgezeichneter Zillu ist der in der Haftaddar-Freitagsmoschee in Meybod, und zu nennen sind auch die alten Zillus in der Rok-Abad-Moschee in dieser Stadt. Außerdem hängt in der historischen Amir Tschachmaq (Chakmak) -Moschee in Yazd ein alter Zilluteppich aus.

Für die Anfertigung eines Zillus werden Baumwollfällen verwendet. Die Fäden wurden früher in der Weberei selber mit dem Spinnrad angefertigt. Die Baumwollfäden wurden zu einem Knäuel aufgerollt und wurden als Kett- und Schussfäden des Zillus verwendet. Die Einwohner nannten die Baumwollfäden Nach-e Rasmi. Die Zillus, die damit gewebt wurden, waren sehr stabil. Ihre Feinheit hing von der Qualität des gesponnenen Baumwollfadens ab und von der Genauigkeit beim Weben.

Ein Zillu ist normalerweise immer zweifarbig. Oft wird die Farbe Weiß mit Blau, Orange, Grün oder Karmesin kombiniert aber es gibt auch die Kombination Rosa mit Hellblau. Die Einfachheit des Zillus passt gut zu der Architektur des Ortes wo er ausgelegt wird, nämlich die Moscheen. Zum Beispiel harmonieren dort die Zillus in Blau-Weiß sehr gut mit den Kachelmosaiken, dem weißen Stuckwerk und dem Ziegelsteindekor und steuern zur spirituellen Atmosphäre bei. Weil der Zillu oft auf Moscheenböden ausgelegt wird, ist auch sein Muster von dem Flächendekor der Moschee in Form von Fayencen und Ziegelsteinwerk geprägt.

Die Farben für den Zillu werden seit jeher vor Ort gewonnen. Meist ist es Färberkrapp für die Rottöne, die Indigopflanze für Blautöne, und die Schale der Walnuss für Brauntöne. Diese pflanzlichen Färbmittel sind lichtbeständig und waschecht, so dass die alten Zillus noch immer ihre Farbe behalten haben.

Die Zillus werden nach Gebrauchszweck und Farbe unterschieden. Die erste Kategorie von Zillus sind die in Blau und Weiß, die nur in Moscheen und an religiösen Orten verwendet werden. Die zweite Gruppe sind die so genannten Dschuhari-Zillus in Blau und Dunkelrosa. Sie dienen als Sitzunterlage für den Hausgebrauch und sind relativ preisgünstig. Die vom Gewebe und der Farbe her besten Zillus sind die so genannten Naftal-Zillus in Grün und Dunkelrosa. Übrigens ist ein Zillu die beste Unterlage für jemanden der an Hautekzemen leidet, weil er nur aus natürlichen Material besteht.

Ein weiteres Gewebe, welches auf dem Boden ausgelegt wird und wie der Zillu einen religiösen Wert hat, ist der Sadschadeh. Der gewebte oder geknüpfte Sadschadah dient den Betenden zu Hause oder in der Moschee bei der Verrichtung des Gebetes. Es ist ein kleiner, normalerweise tragbarer Teppich. Er wird oft aus Wollfäden in Weiß, Beige und Schwarz angefertigt und auf ihm ist ähnlich wie beim Mihrab-Motiv eine Gebetsnische abgebildet.

Zu Beginn des Islams gab es noch keinen Sadschaadeh aber mit der Zeit verspürten die Muslime das Bedürfnis nach einer schönen, rituell reinen Unterlage, auf der sie ihr Gebetsritual verrichten können. Im Iran hat jeder einen eigenen Sadschaadeh. Er breitet ihn nur zur Gebetszeit aus und legt ihn nach dem Gebet wieder zusammen.

Das wichtigste Motiv eines Sadschaadeh ist die Gebetsnische und es sind auch das Qandil (Eiszapfen)- und Säulenmotiv üblich. Die Anfertigung von Gebetsteppichen erlebte im 17. Jahrhundert nach Christus eine Glanzepoche. Die Schiiten haben den Sadschaadeh über der Abbildung der Gebetsnische oder am Rande mit Inschriften versehen. Beliebt waren die Namen der Imame oder Reime zu ihren Ehren. Die Gebetsteppiche aus dem Iran schmücken auch Abaresken-, Blumen und Blätter-Motive oder die Abbildung der Kaaba in Mekka oder der Moschee des Propheten (S) in Medina bzw. das Bild der Heiligen Grabstätte Imam Ridas (F) in Maschhad.

Der Untergrund der Balutsch-, Afghan- und Turkman-Baf Gebetsteppiche ist dunkelrot oder schwarz. Viele Gebetsteppiche werden auch aus Termeh-Stoff oder aus Samt angefertigt. Wir werden darauf noch bei der Besprechung von iranischen Webstoffen zurückkommen.

Die Stadt Dezful im Südwesten Irans ist eines der wichtigen Zentren für Kunsthandwerk und eines der ältesten Handwerke in dieser Stadt ist die Anfertigung von Sadschadehs. Dieses Kunsthandwerk wird in Heimwerkstätten gepflegt und von Generation zu Generation weitergegeben. Dezful wird auch Schahr-e Adschor –die Stadt der gebrannten Ziegelsteine genannt. Ein beliebtes Motiv ist daher das Mauerwerk-Motiv. Die horizontalen Reihen auf den Sadschadeh-Teppichen aus Dezful erinnern an das Ziegelsteinwerk der historischen Gebäuden in dieser Stadt.

Die älteste Sadschadeh- Manifaktur von Dezful befindet sich in Tschuliyan und ist immer noch im Betrieb. Diese Manifaktur gibt bunte Gebetsteppiche heraus. In einigen Städten in der Provinz Chuzistan werden sie „Ehrami“ genannt. Mit Ehram wird auch das Weihegewand welches die Mekkapilger tragen, bezeichnet.

Wegen der Industrialisierung haben Künste wie diese an ihrer Verbreitung eingebüßt und die Jugend zeigte lange Zeit kein großes Interesse daran diese handwerklichen Berufe zu erlernen. Aber seit einigen Jahren hat sich die Situation wieder verbessert und auch die Nachfrage nach den kunsthandwerklichen Erzeugnissen ist wieder gestiegen.

Sadschaadeh wird heute nicht nur für Gebetsteppiche sondern auch als Möbel – oder Tischdecke oder als Wandbehang benutzt. Verwendet wird vor allen Dingen Baumwolle für die Kettfäden und Wolle oder Acrylgarn für die Schussfäden. Der Webmeister kümmert sich um alles selber – von der Besorgung des Rohmaterials und dem Aufspannen der Kettfäden bis zum Weben oder Knüpfen. Es werden warme und kalte Farben verwendet.